この記事の目次

万博からつながる海を守るためのチャレンジ

「BLUE OCEAN DOME(ZERI JAPAN)」は2025 大阪・関西万博において、海洋課題の解決に向けた知見や挑戦を紹介する場です。6月の「対馬ウィーク」では、豊かな自然とともに海洋ごみ問題に直面する対馬を題材に、地域と企業、行政、研究機関が協力して美しい海を取り戻す取り組みが議論されました。資源循環や廃棄削減を進める具体的な方法や、サプライチェーン全体に広がる責任と役割がテーマとなりました。9月の「BLUE CHALLENGE 2025」では、海洋ごみの回収・再資源化の加速、水産資源やブルーカーボンなど幅広いテーマが取り上げられました。企業による海ごみ回収プログラムの取り組みも紹介され、産官学民が連携して解決を進める具体的な方向性が示されました。こうした国際的な場で、アスクルも登壇し、自社の実践や考えを共有しました。

「企業の力で美しい海を再び」――対馬から始まる、企業と自治体の挑戦

2025年6月19日、2025 大阪・関西万博「BLUE OCEAN DOME (ZERI JAPAN)」で「企業の力で美しい海を再び」と題したトークセッションが行われました。登壇したのは対馬市、アスクル株式会社、そして株式会社博多大丸。海洋ごみ問題に直面する対馬を舞台に、企業と自治体がどう協働できるのか、その意義と挑戦が語られました。

冒頭、モデレーターを務めた対馬市SDGs戦略課の前田剛さんが投げかけたのは、「なぜ企業は対馬で取り組むのか?」という問い。対馬は日本海に面し、地理的に大量の海洋ごみが漂着する島です。その特殊な環境が、対馬を“海洋ごみ対策の最前線”に位置づけています。対馬市からは、現場で起きている問題が率直に語られました。絶え間なく打ち寄せる海洋ごみ、清掃の負担、財政的な限界、住民参加の難しさ…。まずは「現場を無視して語ることはできない」という現実が共有されました。

アスクルからは小和田有花さんより、対馬市とのこれまでの協働の歩みをお話ししました。2021年のSDGs連携協定をはじめ、「TSUSHIMA×ASKUL project」として海洋プラスチックの回収・再資源化、再生素材を使った商品の販売、社員が現地で清掃に参加するフィールド体験など、理念を「実際の行動」へとつなげてきた取り組みです。

また、これらの活動を通じて得た学びについても共有しました。再生材の品質を安定させる難しさや、製品化に至るまでの試行錯誤。海洋ごみをどう資源に再設計するかという視点の重要性。そして、寄付つき商品の販売による収益還元の仕組みづくりや、お客様・取引先・社員といったステークホルダーを巻き込み、共に参加していただくためのコミュニケーションの必要性などです。

対馬でのフィールド体験が社内外に意識の変化を生み、本業を通じた解決の道を探ることに大きな意義があることを改めてお伝えしました。

一方、博多大丸からは九州探検隊兼広報担当の箱崎純史さんが登壇され、百貨店という小売業の枠を超えた新しい活動について紹介されました。回収ボックスで集められた廃棄プラスチックを材料にしたアート作品の設置や、環境問題をテーマに制作したクリスマスツリーは、いずれも対馬市の子供達や島民との共創によるもので、多くのメディアに取り上げられた例を紹介いただきました。

また、箱崎さんは両親が対馬出身であることを明かし、「子どもの頃、ごみのない浜辺で海水浴を楽しんでいた」という思い出を語り、会場の共感を呼びました。

パネルディスカッションを通して登壇者も参加者も共通して抱いたのは、「かつての美しい海を取り戻すために活動を続けていかなければならない」という強い思いです。

このセッションは、対馬という島を舞台に「企業・自治体・地域がともに歩む未来」を考える場となりました。アスクルや博多大丸がそれぞれの立場や強みを活かして海と向き合った姿は、今ここから始められる挑戦であることを示すものとなりました。

※当日の様子は【EXPO2025】BLUE OCEAN DOME 公式チャンネル(外部サイト)にてご覧いただけます。

「海洋プラスチックの回収と再資源化の加速」――登壇者が語った共創のアクション

9月16日(火)、2025 大阪・関西万博「BLUE CHALLENGE 2025」の2日目に、「海洋プラスチックごみの回収・再資源化の加速」をテーマとした講演が行われました。会場は一般来場者の方も自由に参加できるオープンなスタイルで、アスクルはクロージングセッションにbuoy株式会社、TOPPAN株式会社とともに登壇しました。

まず、buoy株式会社の代表取締役林光邦さんからは、日本各地のボランティア団体と連携し、海岸で回収したプラスチックを原料に新たな商品を生み出す取り組みが紹介されました。続いてTOPPAN株式会社西日本事業本部の兼房博司さんからは、「そもそもプラスチックごみを出さないことが大切」という視点から、紙製パッケージや容器の活用事例が語られました。

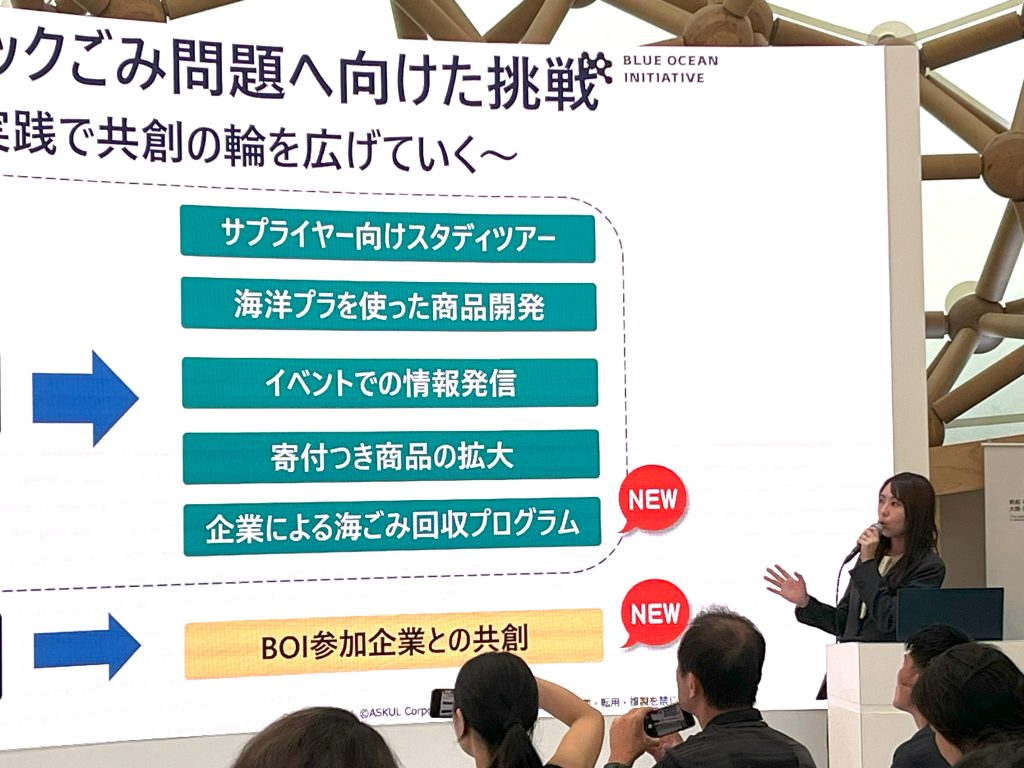

最後にアスクルから肥田あかねさんが「アスクルの海洋プラスチックごみ問題への共創アクション」と題して、自社の挑戦について発表しました。たとえば、対馬ウィークでも報告のあった長崎県対馬市と連携して漂着プラスチックごみを回収し、資源として再活用する「TSUSHIMA×ASKUL project」。また、企業や団体が一体となって海洋課題解決に取り組む「Blue Ocean Initiative(ブルーオーシャン・イニシアチブ)」の参加を通じ、他社や団体と連携して共創を進めていることを紹介しました。

肥田さんからは「プラスチック商品を扱う企業として責任を果たす必要がある。共感から仲間を増やし、海洋プラスチックごみ問題にともに取り組み、新たな価値を共創していきたい」というメッセージを来場者にお伝えしました。

セッション後半では、登壇者3名によるクロストークが行われ、「自分ごと」と「つながり」をテーマに意見が交わされました。

肥田さんは「アスクルでは毎年、社員が対馬市でスタディツアーに参加しています。現地で海洋プラスチックごみを五感で体験することで、遠い島の課題ではなく、身近な問題として捉えることができる。そうした社員が増えることで社内外に仲間が広がり、アクションの連鎖が生まれ始めている」と語りました。

TOPPAN株式会社の兼房さんは「環境対応の施策でいうと、どれくらい環境に良い影響があるのかということをイメージで伝えるだけではなく、CO₂排出量が何%減るかといったデータを示すことで、納得感を持って“自分ごと”にしてもらうことが大事」と話しました。

さらにbuoy株式会社の林さんからは「大量生産・大量消費・大量廃棄というこれまでの循環だけでなく、工程ごとに人の顔が見えるようなつながりを作ることで、次の世代にもっと良い循環を残したい」という思いが語られました。

※当日の様子は【EXPO2025】BLUE OCEAN DOME 公式チャンネル(外部サイト)にてご覧いただけます。

「企業による海ごみ回収プログラムを起点に海の未来を共創!」―― 対馬から広がる、仕組みでつなぐ循環のモデル

9月19日(金)、2025 大阪・関西万博「BLUE CHALLENGE 2025」の5日目には「企業による海ごみ回収プログラムを起点に海の未来を共創!」というトークセッションが開かれました。テーマは、長崎県対馬市に押し寄せる海洋ごみ問題。どうすれば企業や行政、そして私たち一人ひとりが力を合わせて解決につなげられるかが話し合われました。 はじめに登壇したのは対馬ウィークでも一緒だった対馬市SDGs戦略課の前田剛さんです。毎年、島には大量の海洋ごみが漂着し、子どもたちまでが清掃に参加せざるを得ない現実が再び紹介されました。「この異常な状況を次の世代に残してはいけない」という強い言葉に、会場が静まり返りました。

続いて当社アスクルから四夷麻子さんが登壇。対馬市とSDGs連携協定を結んで以来、社員や取引先メーカーと一緒に現地を訪れるスタディツアーを続けてきました。海洋ごみを自分の手で拾う体験を通じて、参加者の意識は大きく変わります。その気づきが、海洋プラスチックを配合したバスケットや大型ごみ箱の商品開発、売上の一部を寄付する取り組みへとつながってきたことを報告しました。

こうした経験をもとに対馬市が企画したプログラムが「UMIKUL」です。企業が「1社1海岸」を担当して継続的に清掃を行い、回収量や参加人数をしっかりと記録する仕組みです。人材育成や採用にも役立ち、企業にとっても大きな意味を持つプログラムとして設計されています。セッションでは、対馬市SDGs戦略課の久保伯人さんが「UMIKULは最終的に市が主体となって進める取り組み」であることを説明し、まずは5社限定でモデル事業をスタートする計画を発表しました。

パネルディスカッションでは、大王製紙株式会社サステナビリティ推進本部の飯島恵一さんが紙化パッケージや紙製カトラリーの開発、古紙リサイクルやサーマルリサイクルの技術を紹介しながら「UMIKULの仕組みを使って異業種とつながれば、もっと大きな成果につながる」とコメント。花王グループカスタマーマーケティング株式会社営業部門の高坂麻紗子さんは、生活者が今すぐできる行動として「つめかえ・つけかえ用製品を選択すること」を提案しました。「日々の買い物でプラスチック使用量の削減につなげられる」という視点に、来場者もうなずいていました。

最後に四夷さんから「小さな一歩を仲間と広げ、成果を数字として見える形にすることで、次の行動につながる」というメッセージをお伝えしました。UMIKULを軸に、アスクルのネットワーク、大王製紙の技術、花王の生活者とのつながりが合わさることで、対馬から始まる取り組みが海洋ごみの“防止・回収・活用”の循環モデルとして大きく育っていくはずです。

子どもたちが安心して砂浜で遊べる未来をつくるために。企業も行政も、そして私たち一人ひとりも、みんなで参加して取り組むことが大切です。

※当日の様子は【EXPO2025】BLUE OCEAN DOME 公式チャンネル(外部サイト)にてご覧いただけます。

美しい海を未来へつないでいくために、私たち一人ひとりの小さな行動が大きな力になります。海洋ごみを減らすことは難しく見えても、日々の暮らしの中のちょっとした工夫がその第一歩になります。たとえば使い捨てを減らす、分別を意識するなど、日々の暮らしの中のちょっとした工夫から一緒に始めてみませんか。