この記事の目次

地球温暖化の現状と影響は?

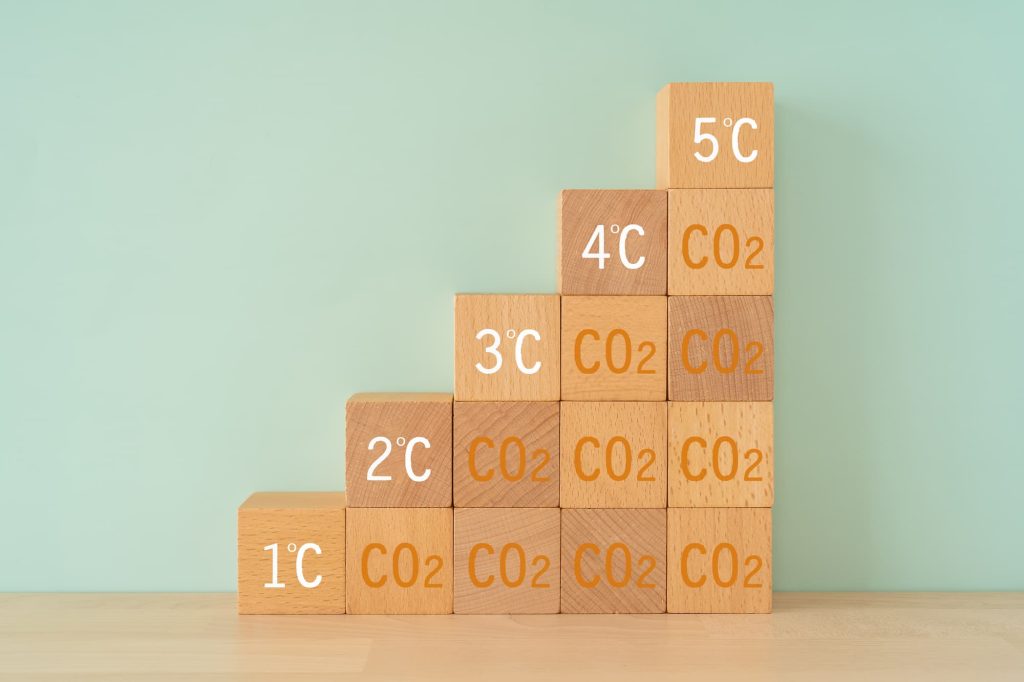

そもそも地球温暖化とは、温室効果ガスの増加によって、地球全体の温度が上昇する現象を指します。温室効果ガスとは、熱を吸収する働きを持つ気体のことで、代表的なものにCO2(二酸化炭素)やメタン、フロンなどがあります。

これらのガスの排出量が増えると、宇宙に放出されるはずの熱が地球にとどまってしまい、その結果として地球全体の気温が上昇します。これが地球温暖化の仕組みです。

地球温暖化の現状

EUの気象情報機関「コペルニクス気候変動サービス」によると、2024年の平均気温は産業革命前と比べて、約1.6℃上昇したことが確認されました。

パリ協定では、地球温暖化を防ぐために、産業革命以前からの気温上昇を20年単位の平均値として1.5℃に抑えるという目標が掲げられていることからも、地球温暖化の現状が深刻であることを示しています。

国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、たびたび地球温暖化に対する危機感を発信しており、ついに2023年には「地球沸騰化の時代が到来した」と発言。地球温暖化を食い止めるための、より一層の努力が求められていることを強く表しています。

地球温暖化の影響

地球温暖化は、私たちの暮らしや自然環境にさまざまな影響をもたらしています。例えば、以下のような影響があります。

- 気温上昇

- 異常気象

- 海面水位の上昇

- 水質の変化

- 生態系の変化

気温の上昇や集中豪雨などの異常気象は、日常で実感しやすい影響です。一方で、目には見えにくいものの、地球温暖化の影響は地球の自然機能全体にまで広がっています。

地球温暖化によって海水温が上昇すると、海水が膨張したり氷河・氷床が溶けたりして、海面水位が上昇します。気象庁によると、海面水位は2004年から2024年の間に1年あたり3.4mm上昇しており、陸地面積の減少や水質の悪化などの影響を及ぼしているのです。

また、地球温暖化による気候変動は、生態系にも影響があります。動植物の生息域が変化したり、絶滅の危険性が増したりする恐れがあり、そうした生態系の変化がさらに気候変動の発生につながるという連鎖も起きているのです。

地球温暖化の原因は?

地球温暖化を引き起こす温室効果ガスの排出量増加には、主に以下のような原因があります。

- 化石燃料の燃焼

- 森林破壊

- 途上国や新興国の人口増加

化石燃料の燃焼

石炭、石油、ガスなどの化石燃料は、発電の他に製造業や鉱業などのさまざまな産業で燃焼されており、これが温室効果ガスを発生させています。化石燃料の燃焼による温室効果ガスの排出量は、全体の75%を占めており、地球温暖化の最大の原因といえます。

森林破壊

森林破壊も地球温暖化を加速させる原因の一つです。森林の減少により二酸化炭素の吸収量が減るだけでなく、樹木に貯蔵されていた炭素が伐採によって大気中に放出され、温室効果ガスの増加につながっています。

途上国や新興国の人口増加

発展途上国や新興国における人口増加と経済発展も、温室効果ガスの排出量の増加に拍車をかけています。特に近年は、電気やガス、石油などのエネルギーを使うことで出る温室効果ガスの排出量が先進国を上回っているのが現状です。

人口増加によるエネルギーの需要の高まりや、都市化と産業化の進行などによって、大量の温室効果ガスが排出されています。

地球温暖化対策の基本「緩和と適応」

地球温暖化対策は、主に「緩和策」と「適応策」の2つに分けられます。地球温暖化対策の全体像を理解するために、まずは基本的なこの2つの視点を見ていきましょう。

緩和策とは

緩和策とは、温室効果ガスの排出量を減らして地球温暖化の進行を抑えるための対策です。具体的には、森林保全などによって温室効果ガスの吸収量を増やすための取り組みや再生エネルギーの活用、省エネルギーなどが当てはまります。

適応策とは

温室効果ガスの排出量を減らし、根本的に気温上昇を抑える緩和策は非常に有効ではあるものの、完全に地球温暖化を食い止めることは難しいといわれています。そこで重要なのが、気候変動による悪影響を最小限に抑える適応策です。

具体的には、早期警戒システムをはじめとした災害対策や熱中症対策、水資源などの確保、農作物の品種改良などが当てはまります。自然環境や社会への温暖化の影響に対処しつつ、緩和策と同時に継続していくことが求められています。

地球温暖化に対する取り組み

地球温暖化対策として、具体的にどのような取り組みが行われているのでしょうか。国際的な取り組みと、日本で行われている取り組みに分けて解説していきます。

国際的な取り組み

地球温暖化に対する国際的な取り組みとしては、以下のような例があります。

●COP(気候変動枠組条約国会議)

COPとは、気候変動に関する最大の国際会議です。毎年開催され、気候変動対策や温室効果ガスの排出量削減についての情報交換や議論が行われています。

※参考:環境省「地球環境・国際環境協力」

●パリ協定

パリ協定とは、2015年開催のCOP21で採択された、2020年以降の気候変動についての国際的な枠組みです。世界共通で「産業革命以前からの気温上昇を2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」という長期目標が掲げられています。

※参考:外務省「2020年以降の枠組み:パリ協定」

●NDC(Nationally Determined Contribution)

NDCは「国が決定する貢献」という意味で、各国の温室効果ガスの排出削減目標を指します。パリ協定で定められた枠組みで、5年ごとの提出が義務です。日本では、2035年度において、2013年度から比較して60%削減するという目標が提出されています。

※参考:環境省「日本のNDC(国が決定する貢献)」

日本の取り組み

日本での地球温暖化対策は、政府や団体による取り組みと企業による取り組みに分けられます。それぞれ、主に以下のような例があります。

<政府・団体による取り組み>

●地球温暖化対策計画

地球温暖化対策推進法に基づく政府の総合計画のことで、2025年2月に閣議決定されました。温室効果ガスに関する目標やその対策について、定められています。

※参考:環境省「地球温暖化対策計画(令和7年2月18日閣議決定)」

●「デコ活(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)」

2022年に発足した環境省が推進している国民運動のことで、「デコ活」とは、脱炭素(Decarbonization)とエコ(Eco)を組み合わせた「デコ」と活動や生活の「活」を組み合わせた言葉です。

国民一人ひとりに暮らしの中でできる脱炭素行動を広めていくことが目的で、脱炭素につながる新しい暮らしの情報や製品・サービスを紹介しています。

※参考:環境省「デコ活」

●「暑すぎる夏を終わらせる日」

JCLP(日本気候リーダーズ・パートナーシップ)は、毎年8月8日を「暑すぎる夏を終わらせる日」として制定しました。最も暑さを感じる時期に、猛暑を気候変動の課題として社会全体で意識し、脱炭素に向けた行動を広げていくことを目的としています。

将来的に温暖化を止められれば、この記念日自体が不要になるという思いが込められており、企業や自治体、市民と連携して機運を高めています。

<企業による取り組み>

●セブン&アイホールディングス

セブン&アイホールディングスでは、異常気象に備えた体制の整備や環境循環型農業「セブンファーム」による商品の安定調達など、地球温暖化への適応策に取り組んでいます。また、大規模太陽光発電の導入や水素ステーションの設置など、脱炭素に向けた緩和策にも取り組んでいます。

※参考:セブン&アイホールディングス「気候変動対策」

●日本マクドナルドホールディングス

日本マクドナルドの地球温暖化対策は、省エネとエネルギー効率化を通した取り組みが特徴的です。約520店舗での再生可能エネルギーの導入や設備の電源管理、使用電力の測定による省エネが実施されています。

※参考:日本マクドナルドホールディングス「地球環境のために」

●アスクル

アスクルでは、「2030年CO₂ゼロチャレンジ」や「ネットゼロ」といった目標を掲げて、地球温暖化による気候変動を抑えるための取り組みを実施しています。例えば、物流センターでの再生可能エネルギーの導入や電気自動車(EV)の導入、CO2排出量の可視化などを実施しています。

※参考:アスクル「気候変動・脱炭素」

地球温暖化の対策として、私たちにできることは?

地球温暖化を防ぐためには、国際的な取り組みや国と企業による取り組みだけでなく、私たち一人ひとりの行動もとても重要です。例えば、次のようなアクションをしてみましょう。

- 省エネ・節水を心がける

- 3Rを実践する

- なるべく徒歩や自転車、公共交通機関を使う

- 環境にやさしい製品を選ぶ

エネルギーを効率的に使うことや節水は、エネルギーの使用によって発生する温室効果ガスの排出を抑えることにつながります。また、Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)からなる「3R」の実践も、ゴミの焼却や運搬の過程で消費するエネルギーの削減になります。

さらに、自動車の排気ガスは温室効果ガスを大量に排出するため、自動車をなるべく使わない移動を心がけることも有効です。

環境にやさしい製品を選ぶといった、間接的な取り組みも重要です。製品のライフサイクル全体で温室効果ガスの削減に取り組まれた製品などを選ぶことで、地球温暖化対策を支持する意思表示になるのです。

▼関連記事はこちら

3Rとは?リデュース・リユース・リサイクルの意味と今日からできること

一人ひとりの行動で未来の暮らしを守ろう

地球温暖化は進行し続け、「地球沸騰」と呼ばれるほど深刻化しています。「私一人が行動しても意味がない」と思わずに、一人ひとりが危機感を持って少しずつでも行動を変えていくことに価値があります。

そして、今日の行動が地球の未来へとつながっていることは確かです。未来の暮らしを守るためにも、今日から始められるアクションを実践してみましょう。